A proposito di Guy Debord,

dello spettacolo e di qualcos’altro che ci riguarda

di Gian Alberto Farinella

…possiamo condividere quanto Gilles Deleuze diceva a proposito di Sartre e attribuirlo senz’altro a Guy Debord, l’autore del profetico libro di battaglia, La società dello spettacolo, scritto a ridosso del mitico “maggio francese”: «se non sappiamo ritrovare la novità di un autore per la sua epoca, perdiamo l’eterna novità che porta in lui. Non sappiamo più ritrovare ciò che sarà per sempre. A quel punto trionfa il regno dei copiatori, che sono i primi a gettare nel passato ciò che hanno copiato» 1. Ebbene, Guy Debord è certamente un autore la cui novità è stata presto consumata da una stagione politica e culturale, definita «ideologica» 2, ebbra di certezze e di dogmi da proclamare in nome della rivoluzione proletaria, che non ha saputo o voluto vedere «il nuovo che non si perderà mai» della sua opera. Ossia, la conferma nei fatti, di ciò che il fondatore dell’Internazionale Situazionista ha espresso a parole.

Tuttavia, Debord è stato frettolosamente messo in soffitta, assieme ai libri di Marx, dagli stessi (ex)marxisti (i copiatori di cui sopra). Oppure, peggio, le sue idee sono state banalizzate dai suoi avversari. Usate in modo tale da neutralizzare la loro portata critica di stampo marxiano, lette come sopravvivenza di un autore reputato ormai morto. Ci riferiamo ai fautori del “pensiero unico”, che al suono della fanfara mediatica neoliberista, hanno celebrato la globalizzazione come il toccasana della «condizione post-moderna». Del resto, che si viva in una «società dello spettacolo» è comunemente ammesso. Cosi come è ammesso, o più precisamente, è sancito dal suggello della storia che, dopo il crollo del muro di Berlino, l’Internazionale (situazionista e non), il partito, le cellule e tutto l’apparato di produzione dottrinale e di organizzazione politica che fece di Marx e del comunismo una bandiera, è imploso; portandosi via, oltre gli orrori totalitari, anche ogni avvenire inscritto nell’utopia. Risultato: il capitalismo, nel coincidere con l’intero globo terrestre, induce a pensare che non ci sono alternative; ed è più facile immaginare la fine del mondo, che la sua fine (per parafrasare l’autore di Realismo Capitalista, Mark Fisher 3).

Ciò nonostante, sia Marx che Debord sono come spettri che ritornano; e non smettono di aggirarsi, non solo per l’Europa, come evocava il noto Manifesto, ma in ogni dove il capitalismo è giunto 4. Il motivo è presto detto. La loro presenza spettrale, in un mondo come il nostro dominato dalle merci (cose inanimate prodotte dagli uomini), che si presentano come autonome e dotate di vita propria (il cosiddetto “mercato” che non ha volto), non è un fenomeno riconducibile a uno stato più o meno psicopatologico dei detrattori, ossessionati dallo spettro del comunismo, che giace per ora sepolto dalle sue macerie. Ma è la caratteristica dominante, il modo d’essere dello stesso sistema capitalistico. Ciò non è peregrino, se si considera che la spettralità dello spettro consiste, come insegna Jacques Derrida, nell’essere visti da uno sguardo che è impossibile incrociare (il filosofo francese lo chiama «effetto visiera: non vediamo chi ci guarda»), in quanto la presenza che avvertiamo proviene da un qualcosa che c’è, ma nello stesso tempo non c’è. Lo spettro è dunque una sorta di non-soggetto o non-oggetto, un quasi vivo o un quasi-morto, che ha «l’intangibilità tangibile di un corpo proprio senza carne» 5.

Tale presenza ambigua, questo esserci di un assente capace di essere «sensibilmente sovrasensibile» al pari di una cosa animata, Marx l’ha individuata nel «valore». Ovvero, l’«arcano» che la merce cela, il cui potere, sovrasensibile, consiste nel dare vita, cioè un prezzo, a una cosa tangibile che è stata prodotta per soddisfare un bisogno 6. Debord, invece, rileggendo cent’anni dopo le pagine del Capitale, (attraverso il Lukács di Storia e coscienza di classe 7), e in mutate condizioni sociali, ha visto nello «spettacolo» la spettralità della merce giunta ad un tale grado di accumulazione da essersi trasformata in immagine.

Per entrambi, infatti, il modo di produzione capitalistico crea un mondo nel quale i morti (le merci) dominano sui vivi (gli uomini). Come in uno specchio, vi è un capovolgimento fantasmatico, nel quale le merci hanno la meglio sugli uomini, pur essendo prodotte da quest’ultimi. Perciò, là dove vi è propriamente una formazione vivente di carattere sociale, il lavoro degli uomini, troviamo invece una circolazione di cose morte, una cieca processualità, economicamente e tecnicamente attrezzata.

Lo specchio del capitale, raddrizzando l’immagine del mondo capovolto, dà forma all’astrazione del valore di scambio a scapito del valore d’uso; crea la separazione dell’essenza dell’uomo dal suo essere; nonché fa credere che l’estraneazione oggettivante dell’alienazione, che colonizza e svuota le nostre vite e che ci trasforma, appunto, in “morti viventi”, in spettatori semi-inermi dell’automovimento del capitale e del suo sviluppo tecnologico, sia invece la nostra condizione naturale.

Ad uno sguardo attento, non può sfuggire allora la “pericolosità” dei nostri due «autori». Dando la caccia agli spettri che popolano il mondo capovolto, non è certo strano che siano stati oggetto di rapporti di polizia o di culto dogmatico, più che letti attraverso il dettato della loro radicale visione. Se oggi Marx lo si studia a scuola, spesso è per confutarne le idee, per asserire trionfalmente l’erroneità delle sue analisi, riducendo il suo pensiero a semplice dottrina economica. Del pari accade a Debord. Altresì compendiato a teorico dei mass-media, neutralizzato come «una specie di McLuhan più oscuro» 8. Visto dai più come un deploratore della prima ora della spettacolarizzazione dell’informazione.

Gli spettri, però, oltre a ritornare ossessivamente, sono anche inafferrabili e, soprattutto, si ricevono in eredità dal passato, come le anime dei morti di una casa lasciata in abbandono. Ciò accade perché, dal passato non si riceve semplicemente qualcosa. Si riceve piuttosto una testimonianza; e una testimonianza induce sempre a una responsabilità. Derrida lo evidenzia molto bene quando ci ricorda che «l’eredità non è mai un dato, è sempre un compito. Che resta davanti a noi, incontestabilmente, al punto che, prima ancora di volerlo o rifiutarlo, noi siamo degli eredi, e degli eredi in lutto, come tutti gli eredi» 9.

Ereditare gli spettri di Marx e Debord significa quindi dare ascolto al passato, a ciò che è vivo in loro. Significa continuare a non credere a ciò che si crede di vedere, a non cedere alla fascinazione di quel che di spettrale è prodotto dallo specchio deformante del valore, cioè dall’economia e dalle sue leggi. Si tratta di rifiutare l’abitudine e l’inerzia del senso comune, appellandosi alla critica. A quel gesto, ereditato dai Lumi, che non si riduce a mera giustificazione del dato. Bensì che distingue, differenzia, esercita la propria autonomia, si espone a quell’area indefinita del dis-senso (come messa alla prova del senso), contro ogni tentativo di cattura entro le strette maglie dell’ovvio e del rassicurante conformismo che la fantasmagoria spettrale della merce assicura.

In gioco, ora come allora, vi è una critica radicale pronta, nel suo modo di procedere, all’autocritica, a confutare e a smentire se stessa. Tutto ciò non è, come si vuol far credere, una battaglia di retroguardia. Ma semmai il compito, ricevuto in eredità, da preservare per il futuro.

Se Marx trova le armi del suo pensiero critico nella dialettica hegeliana, nella logica oppositiva dei contrari, Debord invece guarda a Marx con la tecnica situazionista del détournement 10, per analizzare lo «spettacolare», quale ulteriore forma dell’«arcano» della merce, che caratterizza il neo/post-capitalismo dei nostri tempi. I contenuti di Marx vengono adeguati ad una società i cui processi di sviluppo ora si ripartiscono tra il riconoscimento di nuovi bisogni, visto che quelli materiali sono perlopiù soddisfatti (almeno in Occidente), e l’avvento d’una sempre più estesa rete mediatica che avvolge ogni angolo del pianeta 11. Rispetto ai tempi di Marx, quando il valore ha cominciato apertamente a fare la guerra agli umani, determinando, scrive Debord, «un’evidente degradazione dell’essere in avere» 12, sia ha, nella fase odierna, «uno slittamento generalizzato dell’avere nell’apparire», da cui «ogni “avere” effettivo deve trarre il suo prestigio immediato e la sua funzione ultima» 13. Ciò significa che, mentre crescono il benessere e i consumi, e la ricchezza è distribuita ai diversi strati sociali, nello stesso tempo, vi è un’espropriazione e un impoverimento della vita umana nel suo complesso. Una perdita di ciò che è proprio dell’uomo a favore di ciò che lo domina estraniandolo da se stesso. L’essenza comunitaria, per esempio, si disgrega, mentre invece aumentano gli spostamenti, così come cresce il mondo della comunicazione, mentre di contro gli uomini si separano l’uno dall’altro. Tale frammentazione dell’umano crea una folla alienata di «atomi sociali» riuniti esclusivamente nell’apparire, la cui funzione è di sostituire la realtà con la sua immagine. Perciò, Debord può dire che la società dello spettacolo «non è un insieme di immagini», ma è un «rapporto sociale fra individui, mediato dalle immagini» 14. In quanto tale, lo spettacolo non è qualcosa che fa parte dell’attività sociale, che si aggiunge ad essa, come potrebbe essere una qualsiasi attività di propaganda che usa questa o quell’immagine per veicolare un messaggio. Né tantomeno si tratta dell’insieme degli individui che fanno parte del “mondo dello spettacolo”, al pari di quello che viene detto dello sport, della moda o dell’arte. Piuttosto, lo spettacolo è prossimo a ciò che Marx aveva descritto a proposito della struttura originaria della merce. Se, nel suo valore di scambio, la merce è un rapporto tra uomini che si cela nell’uso che di essa fanno, generando per questo relazioni sociali reificate e speculari, «rapporti di cose fra persone e rapporti sociali tra cose» 15, allo stesso modo lo spettacolo, essendo «il capitale a un tale grado di accumulazione da divenire immagine» 16, investe qualsiasi ambito della realtà umana. Trasforma ciò che era direttamente vissuto in un prodotto spettacolare, a tal punto che non si possono più distinguere il reale dalla sua rappresentazione: «la realtà sorge nello spettacolo e lo spettacolo è reale. Questa reciproca alienazione – scrive Debord – è l’essenza e il sostegno della società esistente» 17. Ridotta a immagine spettacolare l’esistenza umana è così subordinata, oltre al potere spettrale del valore presente nell’analisi della merce di Marx, anche alla falsificazione del vero: «nel mondo realmente rovesciato – scrive ancora Debord, détournando una nota frase di Hegel -, il vero è un momento del falso» 18. I loro limiti sono cancellati con «la rimozione di ogni verità vissuta sotto la presenza reale della falsità che si trova confermata dall’organizzazione dell’apparenza» 19.

Ora, se lo spettacolo non è, come si è visto (e come si vuol far credere), il prodotto delle tecniche di diffusione massiva di immagini, ma la forma della nostra società, si comprende perché l’immagine in quanto tale non è la pietra di inciampo di chi vorrebbe uscire dallo spettacolo. Se così fosse basterebbe sottrarsi al suo abuso, non partecipare alla sua orgia fantasmatica, che fino a qualche decennio fa si risolveva dicendo di non guardare la televisione (oggi ovviamente si dovrebbe aggiungere di evitare il Web). Salvo che poi rimaneva da stigmatizzare le riviste, il cinema, la fotografia e tutto ciò che proveniva dall’industria culturale, come suggeriva una certa lettura frettolosa di Adorno 20. In verità, allo stato attuale delle cose, dallo spettacolo non c’è via d’uscita. Se mai ci sarà, sarà necessario un cambio di paradigma. «È infatti evidente – scrive Debord – che nessuna idea può portare al di là dello spettacolo esistente, ma soltanto al di là delle idee sullo spettacolo. Per distruggere effettivamente la società dello spettacolo, occorrono degli uomini che mettano in azione una forza pratica» 21.

Per intanto, prima che la fine delle trasmissioni arrivi e il sistema collassi, non possiamo che prendere atto del potere dello spettacolo, della sua pervasività. Capillare a tal punto da aver colonizzato finanche l’inconscio collettivo della specie, oltre ad aver trasformato la stessa realtà in reality.

Essendo un’ideologia, una visione del mondo, che si è oggettivata, che si è materialmente tradotta nell’affermarsi come immagine che dissimula il falso, mentre fa credere di mostrare il vero, lo spettacolo è ciò che sta alla base di ogni fenomeno sociale contemporaneo. Questo riflesso illusorio presente sugli schermi, di cui non possiamo più fare a meno, altro non è che un aspetto della rivoluzione digitale che stiamo vivendo.

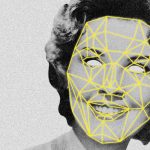

Ė l’ulteriore sviluppo e conferma dello spettacolo definito da Debord, che possiamo immaginare come una bolla in cui siamo immersi. Basti pensare al denaro, l’involucro del valore, la merce delle merci che tutto può acquistare, che si presenta solo più come rappresentazione numerica in uno spazio finanziario, totalmente derealizzato, soggetto a variazioni umorali, piuttosto che incline alle istanze dell’economia reale; oppure, agli oggetti, che ci seducono proprio per la loro immaterialità di segni su un display sempre acceso e a portata di mano; o, ancora, ai soggetti, la cui identità si risolve in un «profilo» e in una «faccia» che rimbalza senza posa negli universi virtuali della rete. Infine, ai corpi, trasformati in organismi informazionali interconnessi, surrogati digitali senza carne, utili al rilascio di dati biometrici e alla video-sorveglianza integrale del consumo.

Grazie a questa sfera info-spettacolare, che si serve degli schermi per mostrare o per celare qualcosa, come l’etimologia del termine suggerisce (dal verbo longobardo skirmjan, ossia ciò che protegge e nasconde 22) il Capitale accede quindi a uno statuto di sovranità assoluta sulla vita sociale: genera, manipola, controlla la percezione collettiva, impossessandosi dei corpi, degli affetti e della memoria, oltre che del pensiero 23. Il risvolto antropologico di tutto questo è un’anestetizzazione diffusa che necessita di un’amplificazione costante delle sensazioni. Infatti, quando la vita si dissolve in immagine-merce su uno schermo, questa deve essere tanto più intensa e fascinatoria quanto maggiore è la perdita di relazioni corporee, sessuate, emotive che deve compensare. Da questo punto di vista, la società dello spettacolo è un mondo dove l’indebolirsi della forza vitale è direttamente proporzionale all’intensità affermativa della comunicazione universale, fatta di sensazionalismi, di scandali, di notizie contrastanti, se non decisamente false, che disorientano e abbagliano in nome della trasparenza 24. In ogni istante un arsenale di cronache ad alta pressione viene utilizzato come iniezione spettacolare multisensoriale che anestetizza i sensi. Lo shock, il record, il superamento del limite, l’eccesso, la trasgressione sessuale; ma anche la comune gioia per una vittoria in diretta o lo strazio della morte; o ancora, l’indignazione per una strage, la paura per una calamità naturale o lo sgomento per un disastro ambientale o l’angoscia per una pandemia, sono stimolazioni sempre più progressivamente penetranti, che non sono solo il risultato di strategie mediatiche somministrate a soggetti passivi, ma l’attività di una società tecnologica che impone ai singoli di essere continuamente “connessi” 25. Una servitù volontaria forgiata dalla macchina del consenso che non si limita a confermare l’ordine esistente, ma che mobilita l’esistenza, come una «chiamata alle armi» a cui tutti devono rispondere 26. Non solo. La «mobilitazione totale» messa in opera dalla tecnologia digitale induce a una coazione frenetica a ripetere gli stessi gesti, senza più essere legati alla catena di montaggio, ma a un ordine invisibile il cui imperativo categorico modella gli individui ad essere, appunto, sempre presenti, al lavoro, e felici di esserlo. Tutto grazie ad una serie di procedure di “manutenzione” friendly del dispositivo: che vanno dal click sul «mi piace», al commento di un post, alla condivisione di link, all’immancabile selfie, alla visualizzazione dei followers, al controllo della e-mail e dell’ultimo aggiornamento del software, alla pulizia dell’Operating System, al reset della macchina, ecc. Un vortice tattile-sensoriale-infomediale che non tollera il silenzio e il ritiro dalla scena del mondo, neanche per un minuto 27.

Il risultato è ormai palese e dichiarato. Non solo è cambiato il concetto di lavoro, spalmandosi sulle ventiquattro ore, sette giorni su sette, ma non si dà percezione dell’esistenza stessa senza più uno schermo. Si ha bisogno di essere connessi a un dispositivo per sentirsi vivi e così confermare alla rete la propria esistenza speculare fittizia, altrimenti privata di visualizzazione e di consenso digitale.

Per questo la luce dello schermo ci attrae come falene; e come falene ci aggiriamo nella notte consumati dal fuoco, secondo il celebre palindromo latino, in girum imus nocte et consumimur igni,

caro a Debord. Sgomenti, cerchiamo la «vita a tastoni» 28 in questo specchio riflettente in cui sprofondiamo con il nostro narcisismo senza vie di fuga, al pari dell’«antica frase che torna integralmente su se stessa, […] costruita lettera per lettera come un labirinto da cui non si può uscire» 29. Prigionieri del riverbero dello schermo siamo come gli uomini della caverna del mito raccontato da Platone, nel VII libro della Repubblica 30. Crediamo di vedere, udire e, in generale, di pensare a partire da una realtà naturale condivisa, mentre invece vediamo solo il mondo evanescente dei simulacri che non solo si spaccia per l’unico mondo “vero”, ma, a differenza del mito di Platone, ci plasma a sua immagine e somiglianza. Là, nella caverna platonica, c’era una separazione netta tra gli uomini e le ombre proiettate sulle pareti, qui, nello spettacolo, la separazione viene meno e siamo noi stessi specchi che riflettono il già deciso e il già sentito 31. È l’immagine che vive in noi e noi viviamo nelle immagini che preventivamente ci hanno formato. Basti pensare che già prima ancora di nascere entriamo nello spazio della raffigurazione grazie a un display. Con la pratica medica dell’ecografia, il futuro neonato non è ancora venuto al mondo è già la sua presenza è catturata in un’immagine; e, nello stesso tempo, la sua collocazione sul piano visivo impone a chi sta dall’altra parte dello schermo di essere dotato, oltre che di esperienza clinica, di spirito di osservazione e di una cultura dell’immagine. Se prima era un corpo che veniva alla luce mostrando il mistero della vita (è maschio, è femmina) ora è lo spettro di una risonanza su un monitor ad annunciare la buona novella.

Mentre cattura lo sguardo degli uomini, lo schermo lo educa, istituisce modelli di comportamento, crea l’effetto della sua credibilità. Lo schermo non fa altro che confermare positivamente che «ciò che appare è buono, e ciò che è buono appare» 32. La sua attitudine esige per principio, come scrive Debord, l’«accettazione passiva che esso di fatto ha già ottenuto attraverso il suo modo di apparire insindacabile, con il suo monopolio dell’apparenza» 33. Niente di più ovvio risultano allora gli attuali comportamenti on-line (pandemia a parte) che, nel privilegiare la visualizzazione a distanza, abituano a differire incontri solitamente vis-à-vis. L’ethos spettacolare tollera unicamente la presenza di un assente. Quel quasi-vivo o quasi-morto, che è lo spettro, corpo senza carne, invisibile visibile, figlio legittimo del sistema capitalistico fattosi immagine. Ciò spiega anche perché l’abbandono della scena, l’ultima dipartita, non è facilmente consentita nello spettacolo 34. Non solo perché la morte è spettacolarizzata (il selfie degli addetti alle pompe funebri con la salma di Maradona sono uno degli infiniti casi che costellano il Web), o negata dall’eccesso di comunicazione, ma perché i social prevedono un interconnessione post mortem. Ad esempio, che cos’è Facebook (il cui nome nel giro di qualche tempo potrebbe non dirci più nulla, a favore di altri sempre nuovi social), se non un gigantesco futuro cimitero con le sue lapidi, dove la vita e la morte si confondono? Per aprire la porta dell’eterno firmamento spettacolare è sufficiente non chiudere il “profilo” dopo il triste evento, su cui gli “amici” potranno continuare a scrivere e pubblicare i loro post a futura memoria, conservando con il defunto un rapporto sentimentale disincarnato e spettrale sulla time-line della piattaforma informatica. Et voilà, il gioco è fatto. La fortuna che prima premiava solo i divi del cinema e della televisione di vivere per sempre, simili agli eroi dei miti antichi, ora è democraticamente accessibile a chiunque. Ciò che già era stato reso possibile dalla diffusione della fotografia d’immortalare la vita, si è potenziato ed esteso. In ogni dove c’è un occhio digitale che ci vede e registra le nostre “indimenticabili” res gestae. Tuttavia, il prezzo da pagare è alto. Fino a quando la morte era quell’evento che ci faceva raggiungere la nostra fine, gli uomini apparivano e sparivano nel mondo come qualsiasi altra cosa. La morte era parte della vita, rientrava nell’ordine simbolico, nella concatenazione ciclica dell’inizio e della fine 35. Ma dal momento che il sistema spettacolare rifugge la morte con la nostra complicità, la vita si riduce a mera illusione, a una mera sopravvivenza che perpetua se stessa, volendosi prolungare anche al di là della morte. Si pensi all’abuso della chirurgia plastica a cui ricorrono le donne fin dalla prima giovinezza o alla possibilità di clonare organi con stampanti 3D; o, ancora, all’intelligenza artificiale capace di

simulare i ragionamenti e le reazioni emotive su una base reiterata di schemi prefissati in modo tale da costituire un doppio digitale di chi non è più tra noi, ma che continua a vivere come spettro su un display. Sicché, quando Andy Warhol, a cui si è soliti attribuire la frase «in futuro tutti saranno famosi per 15 minuti», pronunciò cinquant’anni fa la nota sentenza, fu, con il senno di poi, paradossalmente un pessimista. Pur nella sua lungimiranza, l’intuizione di Warhol prevedeva ancora una zona d’ombra che sfuggiva alle luci della spettacolarizzazione. Il quarto d’ora riservato per il futuro non si risolveva ancora nella positività totale senza residui che oggi conosciamo. La celebrità era ancora un’illusione ideologica degna di racconto a cui si contrapponeva qualcosa di reale da cui evadere, un sogno ad occhi aperti nella landa arida del quotidiano, somministrato a milioni di persone. Ora, invece, il successo a loro riservato è un eccesso del reale che deve solo più sopravvivere, senza più alcuna immaginazione, critica o integrata al sistema che sia.

Insomma, la «società dello spettacolo» che Debord ci ha insegnato a vedere non è altro che l’ultima fase di un processo messo in atto dal capitalismo, in cui l’«inversione concreta della vita», il «movimento autonomo del non-vivente» 36, raggiunge il grado massimo del suo sviluppo. È bene saperlo. Altrimenti si rischia di girare in tondo in una notte, dove, direbbe Hegel, tutte le vacche sono nere…

Note:

- G. Deleuze ”Mi ricordo”, in A. Badiou, Oltre l’uno e il molteplice. Pensare (con) Gilles Deleuze, introduzione e cura di T. Ariemma e L. Cremonesi, Ombre Corte, Verona 2007, p. 111 e sgg.

- È noto che è stato Jean-François Lyotard a parlare dell’esaurirsi della legittimità delle ideologie come fine delle grandi narrazioni (récits). Una fine che, per Lyotard, apre alla «condizione post-moderna» fatta di molteplicità di linguaggi e di condizioni pragmatiche del sapere. Cfr. J. F. Lyotard, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere [1979], trad. it di C. Formenti, Feltrinelli, Milano 1981.

- Cfr. M. Fischer, Realismo capitalista, trad. it. di V. Mattioli, Nero, Roma 2018.

- Come è noto, l’incipit del Manifesto del partito comunista, scritto da Karl Marx insieme a Friedrich Engels nel 1848, recita: «Uno spettro s’aggira per l’Europa – lo spettro del comunismo. Tutte le potenze della vecchia Europa si sono alleate in una santa battuta di caccia contro questo spettro: papa e zar, Metternich e Guizot, radicali francesi e poliziotti tedeschi» (K. Marx, F. Engels, Manifesto del partito comunista, trad. it. a cura di E. Cantimori Mezzomonti, Einaudi Torino 1970, p. 64).

- J. Derrida, Spettri di Marx[1993], trad. it. di G. Chiurazzi, Cortina, Milano 1994, p.14.

- K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica[1867], trad. it. a cura di D. Cantimori, Editori Riuniti, Roma 1967, 3 voll., Libro I, p. 103 e sgg.

- Cfr. G. Lukács, Storia e coscienza di classe [1923], ed. it. a cura di G. Piana, Sugarco, Milano 1988.

- A. Jappe, Guy Debord, Manifestolibri, Roma 1999, p. 8.

- J. Derrida, Spettri di Marx, cit., p. 73.

- Il détournement(da détour, deviazione; dal verbo tourner, girare, e détourne, sottrarre, distogliere, sviare) consiste nel creare, attraverso una citazione modificata, uno spaesamento, uno scarto tale da suscitare un nuovo significato a partire da qualcosa di già sentito e di affine. Tradotto come «riappropriazione», «appropriazione indebita», «il détournement – scrive Debord nella Società dello spettacolo– restituisce alla sovversione le conclusioni critiche passate che sono state imbalsamate in verità rispettabili, cioè trasformate in menzogne» (G. Debord, La società dello spettacolo [1967], § 206, in Id., Commentari sulla società dello spettacolo e La società dello spettacolo, trad. it. di P. Salvadori con una nota di G. Agamben, Sugarco, Milano 1990 – d’ora in poi SdS -, p. 221). Tale definizione è preceduta da queste considerazioni: «Il rovesciamento del genitivo è l’espressione stessa delle rivoluzioni storiche, registrata nella forma del pensiero, che è stata considerata come lo stile epigrammatico di Hegel. Il giovane Marx, preconizzando, secondo l’uso sistematico che ne aveva fatto Feuerbach, la sostituzione del soggetto col predicato, è pervenuto all’impiego più conseguente di questo stile insurrezionale che, dalla filosofia della miseria, ricava la miseria della filosofia» (ibidem).

- Il primo libro del Capitale di Karl Marx, pubblicato nel 1867, si apre così: «La ricchezza delle società, nelle quali predomina il modo di produzione capitalistico, si presenta come una immane raccolta di mercie la singola merce si presenta come sua forma elementare» (K. Marx, Il capitale.Critica dell’economia politica, cit., p. 67. Il corsivo è nostro). Esattamente cent’anni dopo Debord propone il détournementdel testo marxiano come incipit del suo libro: «Tutta la vita delle società nelle quali predominano le condizioni moderne di produzione si presenta come un’immensa accumulazione di spettacoli. Tutto ciò che era direttamente vissuto si è allontanato in una rappresentazione» (Sds, § 1, p. 85. Il corsivo è nostro).

- Sds, § 17, p. 90.

- Ibidem.

- Ivi, § 4, p. 86.

- p. 105

- Ivi, § 34, p. 97.

- Ivi, § 8, p. 87. Il testo completo del paragrafo recita: «Non si possono opporre astrattamente lo spettacolo e l’attività sociale effettiva; questo sdoppiamento è esso stesso sdoppiato. Lo spettacolo che inverte il reale è effettivamente prodotto. E nello stesso tempo la realtà vissuta è materialmente invasa dalla contemplazione dello spettacolo, e riprende in se stessa l’ordine spettacolare, offrendogli un’adesione positiva. La realtà oggettiva è presente su entrambi i lati».

- Ivi, § 9, p. 88.

- Ivi, § 219, p. 230.

- Cfr. T. W. Adorno, Minima moralia. Meditazioni della vita offesa [1951], trad. it., Einaudi, Torino 1979 e M. Horkheimer, T. W. Adorno, La dialettica dell’illuminismo [1947], trad. it., Einaudi, Torino 1980.

- Sds, § 203, p. 220.

- Si veda M. Carboni, Filosofia-schermi. Dal cinema alla rivoluzione digitale, Cortina, Milano 2016, p.113 e E. Huhtamo, Elementi di schermatologia. Verso un’archeologia dello schermo, a cura di R. Terrosi, Kaiak, Pompei 2015, p. 29 e sgg.

- Cfr. S. Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri, trad. it. P. Bassotti, Luiss University Press, Roma 2019.

- Cfr. M. Perniola, Contro la comunicazione, Einaudi Torino 2004 e Id., Miracoli e traumi della comunicazione, Einaudi, Torino 2009; Sull’imperativo sociale del sensazionalismo si veda C. Türcke, La società eccitata. Filosofia della sensazione [2002], trad. it. di T. Cavallo, Bollati Boringhieri, Torino 2012.

- È scontato dire che oggi con i social network, chi è connesso rilascia di propria volontà, e con assoluta superficialità, continue indicazioni su se stesso, sui propri gusti, sentimenti, orientamenti politici, fedi religiose, che diventano merce di scambio per attente multinazionali, assetate d’informazioni, con lo scopo di continuare a vendere altri prodotti agli stessi che hanno “formato”.

- Cfr. M. Ferraris, Mobilitazione totale, Laterza, Roma-Bari, 2014. Il concetto di «Totale Mobilmachung» risale a Ernst Jünger che nel 1930 pubblicò un saggio dal titolo omonimo. Cfr. E. Jünger, La Mobilitazione Totale, in Id., Foglie e pietre, trad. it. di F. Cuniberto, Adelphi, Milano 1997, pp. 113-138.

- Cfr. J. Crary, 24/7. Il capitalismo all’assalto del sonno, trad. it. di M. Vigiak, Einaudi, Torino 2015.

- G. Debord, In girum imus nocte et consumimur igni, trad. it. di D. Feroldi, Mondadori, Milano 1998, p. 70.

- Ivi, p. 42.

- Platone, La repubblica, VII, 514c 1-512b 11. Come è noto, nel mito la caverna rappresenta il mondo sensibile, che per Platone è fonte d’inganno e di errore.

- A questo proposito Mario Perniola parla, sulla scia di Debord, di «specularismo». Condizione che non è paragonabile «all’imitazione, al conformismo, all’eterodirezione». Scrive Perniola: «non si tratta più di seguire la moda, di adeguarsi ad un comportamento suggerito dall’ambiente, e nemmeno di dipendere dall’approvazione degli altri, ma di sentirsi il luogo in cui l’esterno si specchia. È come se l’esperienza del sentire in prima istanza fosse dislocata fuori di noi, in ciò che noi rispecchiamo, tastiamo, risuoniamo, mentre a noi spetterebbe un sentire vicario e successivo, riflesso, ritocco ed eco del primo» (M. Perniola, Del sentire [1991], Einaudi, Torino, 2002, p. 11).

- Sds, § 12, p. 89.

- Ivi, p. 89. Sul cinema il filosofo francese ha scritto diversi saggi, oltre che «filmare la teoria», come egli stesso ebbe a dire a proposito della sua produzione su pellicola; cfr. G. Debord, Opere cinematografiche, trad. it. di F. Ascari, Bompiani, Milano 2004. Sulla relazione cinema e assoggettamento letto secondo l’ottica situazionista di Debord, cfr. P. Bertelli, La macchina cinema e l’immaginario assoggettato. Trattato di liberazione degli sguardi, Nautilus, Torino 1987 e Id., Guy Debord. Anche il cinema è da distruggere. Sul cinema sovversivo di un filosofo dell’eresia e commentari sulla macchina/cinema, Mimesis, Milano-Udine 2015.

- Cfr. D. Sisto, La morte si fa social. Immortalità, memoria e lutto nell’epoca della cultura digitale, Bollati Boringhieri, Torino 2018.

- Cfr. J. Baudrillard, Lo scambio simbolico e la morte [1976], trad. it. di G. Mancuso, Feltrinelli, Milano 2015.

- Sds, § 2, p. 85.