di Alessandro Cugno, Martina Bertalmio e Eleonora Fracchia

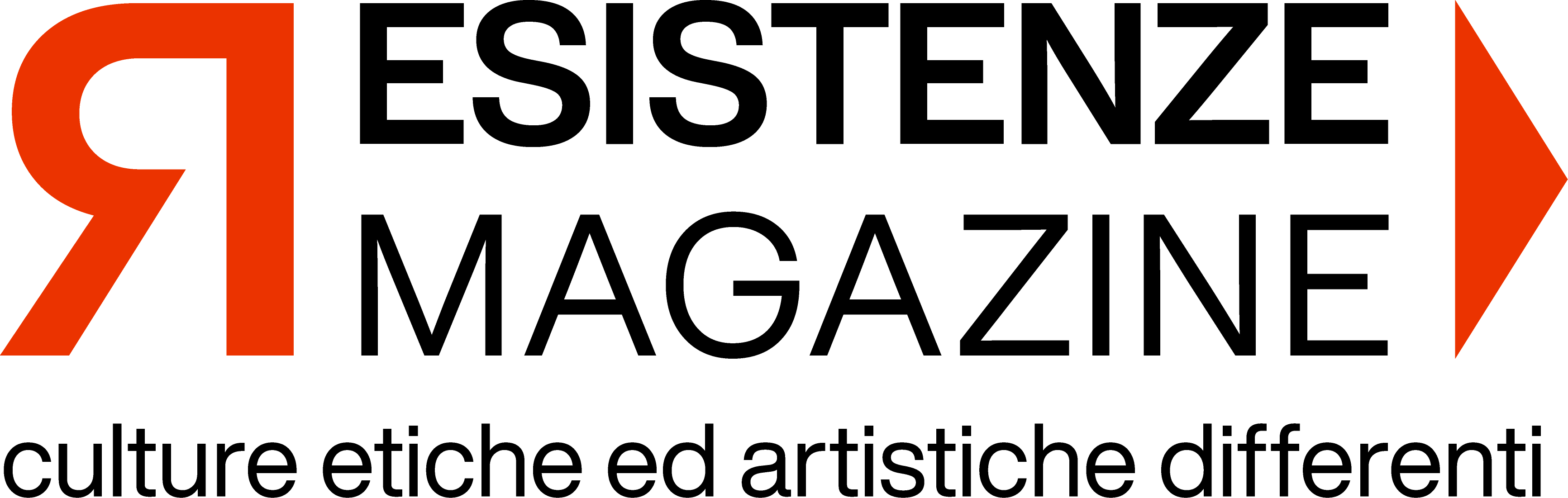

Apocalido

L’idea di questa incisione nasce dal campo di mais, che ormai è ovunque dalle mie parti, ed è creato dall’uomo per arricchirsi a scapito della natura disboscamenti, inquinamento, manipolazioni genetiche…).

Quindi il campo è artificiale essendo creato dall’uomo, ma anche naturale essendo una pianta viva.

Alessandro Cugno

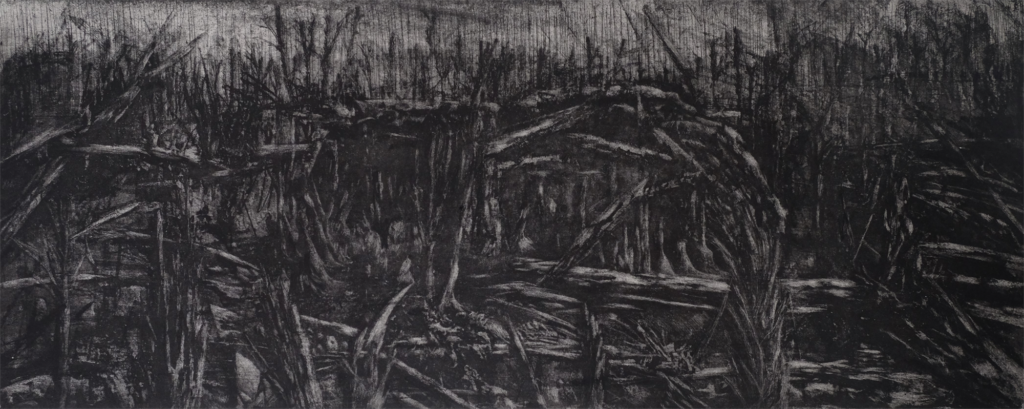

Dalla finestra

Il tema Artificiale Naturale si riflette spesso nei miei lavori, anche perché vivo in un piccolo paese in Val Chisone. L’opera che più rispecchia il tema è proprio “dalla finestra”.

Voglio mettere in luce la dicotomia tra naturale e artificiale tramite la raffigurazione di paesaggi che stanno “al di là” delle mie finestre di casa. L’ingegneria civile e l’architettura industriale vivono dove viviamo noi, percorrono le nostre stesse strade, ma ci saltano all’occhio quando si ergono al di fuori del contesto urbano a cui appartengono. Il traliccio ad alta tensione è uno degli esempi: ma possiamo prendere in analisi griglie, recinti, pali, lampioni e fabbriche… L’intenzione è quella di ritrarre un paesaggio naturale in rapida espansione, che fagocita strade, tralicci e fabbriche, e che entra prorompente nella mia casa, tra gli infissi della finestra. La rappresentazione grafica (anche per via del bianco e nero) pare tragica e malinconica, ma il messaggio è di speranza.

Martina Bertalmio

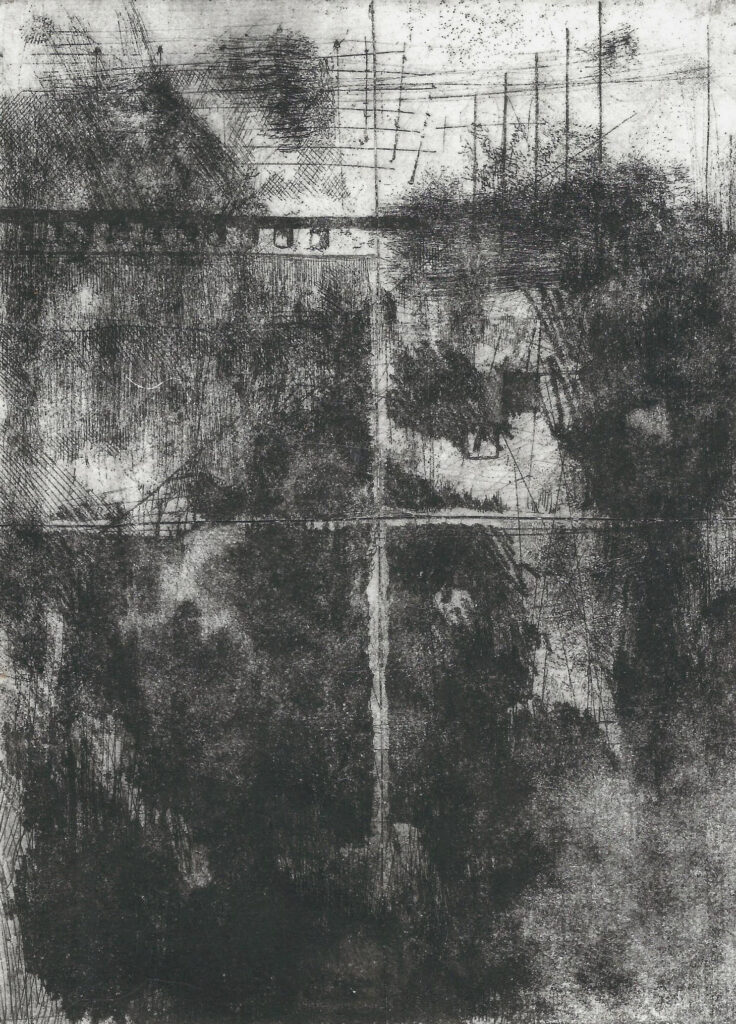

Monstrorum Historia

L’ epoca postmoderna, nell’accezione che ne fornisce Lyotard, ha rinunciato a una ragione fondativa e nominativa del senso e non intende più il processo storico come progresso o superamento del passato1. Il filosofo francese spiega come nella nostra epoca siano crollate le grandi narrazioni che legittimavano il pensiero e l’agire umano ponendo una teoria unificata della storia come percorso diretto verso una meta prestabilita di natura positiva (illuminismo, cristianesimo ecc.). Chi abita nel Postmoderno assiste alla trasformazione di tutti gli eventi in pura informazione. Compiutasi questa cesura epocale le cose non rimandano più al reale ma solo ai segni di esso. Nello spazio dischiuso tra le cose e il loro doppio si collocano le scienze naturali. Quando si è smesso di tracciare le storie degli esseri viventi per analizzare la Vita i segni si sono fatti astratti, riflessi di rappresentazioni invisibili e tuttavia incancellabili. Nella simulazione del reale compiuta nella pura informazione si produce il virtuale come doppio perfetto della realtà. In esso tutto è immanente, presente, senza negatività, poiché l’alterità dell’illusione è stata distrutta “tramite la clonazione della realtà e lo sterminio del reale col suo doppio”2.

“Fino ad Aldrovandi3 la storia naturale era il tessuto inestricabile, e del tutto unitario, di ciò che delle cose è veduto e di tutti i segni che in esse sono stati scoperti o su esse deposti: fare la storia d’una pianta o di un animale era allo stesso titolo dire quali ne sono gli elementi o gli organi, quali somiglianze possono venire ad essi attribuite, le virtù di cui li si dota, le leggende e le storie cui sono stati mescolati, i blasoni in cui figurano, i farmaci che vengono fabbricati con la loro sostanza, gli alimenti che forniscono, ciò che gli antichi ne riferiscono, ciò che possono dirne i viaggiatori. La storia di un essere vivente, era quell’essere stesso all’interno di tutto il reticolo semantico che lo collegava al mondo. La divisione, per noi evidente, tra ciò che vediamo, ciò che gli altri hanno osservato e trasmesso e ciò che altri ancora infine immaginano o credono ingenuamente, insomma la grande tripartizione, tanto semplice in apparenza, e così immediata, dell’osservazione, del documento e della favola, non esisteva. E non perché la scienza esitasse tra una vocazione razionale e tutto un peso di tradizione ingenua, ma per una ragione assai più precisa e vincolante: e cioè che i segni facevano parte delle cose, mentre nel XVII secolo divengono modi della rappresentazione”4.

Note

- F. Desideri, C. Cantelli, Storia dell’estetica occidentale: da Omero alle neuroscienze, Carocci, 2020, p.634.

- J. Baudrillard, Il Delitto Perfetto, Raffaello Cortina Editore, 1996, p. 31.

- Ulisse Aldrovandi (1522 – 1605), è stato un naturalista, botanico ed entomologo italiano rinascimentale, realizzatore di uno dei primi musei di storia naturale, studioso delle diversità del mondo vivente, esploratore che, negli ultimi decenni del Cinquecento e fino ai primi del Seicento, si impose come una delle maggiori figure della scienza, nonché guida e riferimento per i naturalisti italiani contemporanei.

- M. Foucault, Le Parole e le Cose. Un’archeologia Delle Scienze Umane, 1967, p. 144.