di Franco Fanelli

Se la complicità, l’osmosi o il conflitto tra natura e artificio hanno percorso tutta la storia dell’arte, l’ingegneria genetica, le nuove tecnologie, l’intelligenza artificiale e l’emergenza ambientale hanno aggiunto altri ambiti di ricerca, anche all’insegna di un rinnovato interesse per il rapporto tra arte e scienza. Una mostra come Post-Human, curata da Jeffrey Deitch al Castello di Rivoli nel 1992, ha portato in scena, in una narrazione che nell’ultimo ventennio ha intrapreso una cadenza ansiosamente distopica, il tema della mutazione indotta artificialmente nel corpo umano, tema declinato nell’ampio capitolo dell’artificio come ingrediente dell’“apparire” (Appearence) in una mostra curata da Achille Bonito Oliva e Danilo Eccher per l’allora Galleria d’Arte Moderna di Bologna nel 2000.Il decennio che intercorre tra gli anni Novanta e Duemila coincide per Paolo Grassino con la fase in cui un giovane artista individua anzitutto la propria identità espressiva e formale, per poi muoversi verso quella che convenzionalmente viene detta “prima maturità”. Nato nel 1967, come egli stesso ama ricordare, “l’anno di nascita dell’Arte Povera”, Grassino non approda, al contrario di altri della sua generazione, a un destino di epigono. Se la rinnovata enfasi sui temi della proliferazione, della crescita, della trasmutazione chimica e materica, del materiale come portatore di simboli e significati ancorati nella storia della cultura e nel divenire della realtà era al centro delle poetiche poveriste, Grassino adotta quasi subito elementi di natura artificiale e industriale, materiali plastici come tubature elettroniche o rivestimenti sintetici. È utile ripensare a quanto Adalgisa Lugli teorizzò nei suoi scritti e, in sede espositiva, alla Biennale di Venezia del 1986, dedicata al tema Arte e Natura, circa la sopravvivenza della Wunderkammer, prototipo di ciò che la soppianterà, ovvero i musei scientifici, nelle opere di alcuni artisti contemporanei attivi attraverso la pratica installativa dell’assemblaggio. La Wunderkammer di Grassino, nei primi anni Duemila, ha come protagonisti i reperti di una zoologia apocrifa e mutante in cui preistoria e futuro sembrano combaciare.

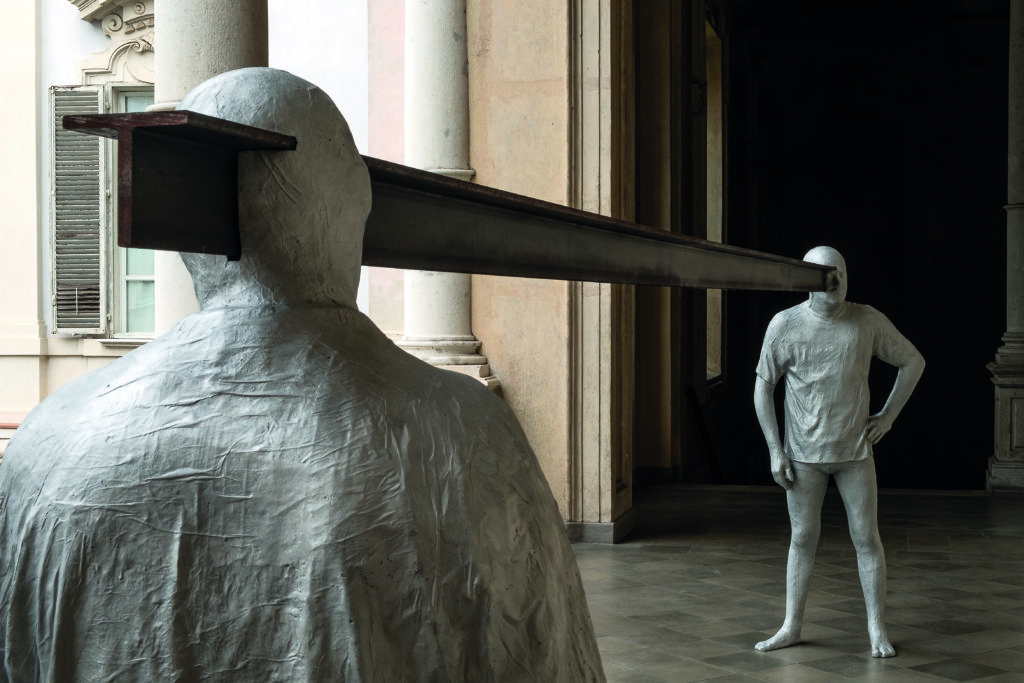

La recente mostra Incursioni, una monografica concepita in quattro stazioni per la terza edizione 2023/24 della Biennale di Scultura Diffusa di Pinerolo organizzata da Patrik Losano, ha non solo confermato le premesse tematiche di Grassino, ma ne ha sottolineato almeno un paio di aspetti fondamentali nella sua ricerca. Il primo è il confronto con la realtà sociale, macropolitica e antropologica su argomenti di portata universale: la guerra, ma anche il conflitto esistenziale dell’individuo, sono stati i fili conduttori della mostra. Il secondo è il respiro drammaturgico attraverso il quale l’artista torinese mette in rapporto le proprie opere con gli spazi che le ospitano, non di rado sedi fortemente connotate, che siano esse archeoindustriali o auliche (caso recente, in questo senso, l’antologica allestita a Palazzo Saluzzo Paesana a Torino nel 2019 e curata da Loránd Hegyi, il più profondo interprete critico dell’opera di Grassino). L’attitudine drammaturgica dello scultore si è rivelata particolarmente preziosa in una mostra dislocata in quattro sedi marcatamente diverse nelle rispettive caratteristiche architettoniche e storiche. In apertura, nello spazio esterno antistante la Cavallerizza Caprilli, fulcro della mostra, due sculture raffiguranti giovani incappucciati dai cui corpi germogliavano ramificazioni vegetali, oltre ad assumere la funzione di spreker, coloro che nel teatro barocco introducevano gli spettatori alla narrazione teatrale che di lì a poco avrebbe avuto luogo, erano (e sono) forse l’esempio iconograficamente più indicativo per definire la compresenza tra Natura e Artificio nel lavoro di Grassino. Compresenza che si sviluppa all’insegna della metamorfosi, tema e dispositivo cari all’autore (“Credo che la metamorfosi, da Ovidio a Kafka, solo per citare i casi più conosciuti, sia un’efficace speculazione per narrare tematiche perenni dell’esistenza”, ha dichiarato), che gli consentono, soprattutto nelle opere a forte rischio di spettacolarizzazione fine a se stessa, se non di estetizzazione del dolore, di inserire una dose di incertezza interpretativa, nonché di visionarie reminiscenze dalla letteratura e dalla cinematografia: l’aereo nero, il Mig russo simbolo della guerra fredda che si schiantava al suolo all’interno della Cavallerizza, avrebbe potuto assumere le sembianze di un ciclopico insetto nero o, come ci riferiva l’autore nella fase di preparazione della mostra, di un immenso mozzicone di sigaretta schiacciato in un posacenere. C’è infatti una sorta di ironia tragica che talora affiora nel lavoro di Grassino. Nella Cavallerizza Caprilli il periodo e lo stile di costruzione dell’edificio, il 1910, come scuola militare di equitazione rimandavano irresistibilmente alle atmosfere Finis Austriae di Joseph Roth, e il relitto abbattuto e disperso diventava, nel suo inquietante eppure sensuale rivestimento gommoso nero, una sorta di Titanic, simbolo anch’esso di una catastrofe che sanciva la fine dell’ottimismo positivista e industriale alle soglie della Grande Guerra. La storia, allora, s’intreccia nel rapporto Natura-Artificio non senza riferimenti all’iperbole barocca, la stessa che, negli ambulacri delle tribune, piaga il calco ripetuto del volto dell’artista segnato da brani di tessuto colorato. Si adotta qui non a caso il termine “barocco” a proposito dell’arte di Grassino giacché è nel Seicento che il rapporto naturale-artificiale nell’arte visiva attraversa una delle sue tappe più intense (la passione, quasi l’ossessione per l’acqua portata al centro dell’Urbe attraverso le fontane monumentali di Bernini ne sono soltanto un esempio). Commentando in catalogo la mostra di Grassino a Pinerolo, chi scrive ha speso un riferimento guariniano a proposito di un’altra iperbole, il grande cuore nero fuso nel metallo e collocato, quasi come atto votivo, sulla sommità della collina di San Maurizio, sul piazzale antistante l’ottocentesco Santuario della Madonna delle Grazie. Un cuore artificiale e insieme pulsante nelle sue potenzialità non solo visive ma anche sonore, nel rimbombo della sua immensa cavità. Un Sacré Coeur laico, ex voto nero come la atrabile che l’antica medicina ippocratica attribuiva ai melanconici perché, spiega l’artista, “il nero esiste prima e dopo la luce, prima e dopo la materia, prima e dopo il tempo”. Un cuore fossile che anziché assolvere alle sue tradizionali funzioni di pompa di un organismo diventa buco nero, risucchio, vortice. Neri, infine, erano anche i corpi mutanti contorti a terra, nella Galleria Losano, nel centro storico medievale della città. Crisalidi di fossili, pietrificate in un tempo eterno, conservano la genesi del lavoro di Grassino, che affronta il dolore come condizione umana. Le forme dei giacconi imbottiti assumono, nuova metamorfosi, le sembianze di carapaci o di corpi preistorici (o post-storici) attraversati da una linea invisibile (in tempi in cui confini e muri sorgono ogni giorno nelle nostre esistenze) che separa e taglia: da una parte c’è l’essere, dall’altra il nulla. Di là c’è il vuoto, di qua l’esistere. Grassino ci pone ancora una volta davanti a un bivio. Da una parte riecheggiano le parole di Guerra e guerra, un romanzo di László Krasznahorkai (in cui l’arte e un artista svolgono, alla fine, un ruolo attivo): “Io credo che dopo non ci sia nulla. Solo un grande buio, un grande spegnere le luci e infine viene spento anche quel buio”. L’altra via porta lo sguardo a cercare le figure dei due giovani incappucciati a guardia di una città. E a proposito di metamorfosi come mito rigenerativo (ma anche di giovani, gli stessi nostri studenti, giacché chi scrive ha avuto la fortuna di avere Paolo Grassino prima come studente e ora come collega all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino), chiudiamo questo testo citando ancora una volta le parole di un’artista d’oggi, non più giovane ma di estrema attualità, Elisa Montessori: “Dafne è il mito di quella metamorfosi che nega e supera la separazione tra mondo vegetale, animale e minerale. Rigida catalogazione che ormai anche la scienza non riconosce più. L’unica salvezza è nella trasformazione e a cambiare dobbiamo essere noi”.