di Chiara Bolla

“L’arte è una menzogna che ci fa capire la verità”

P. Picasso

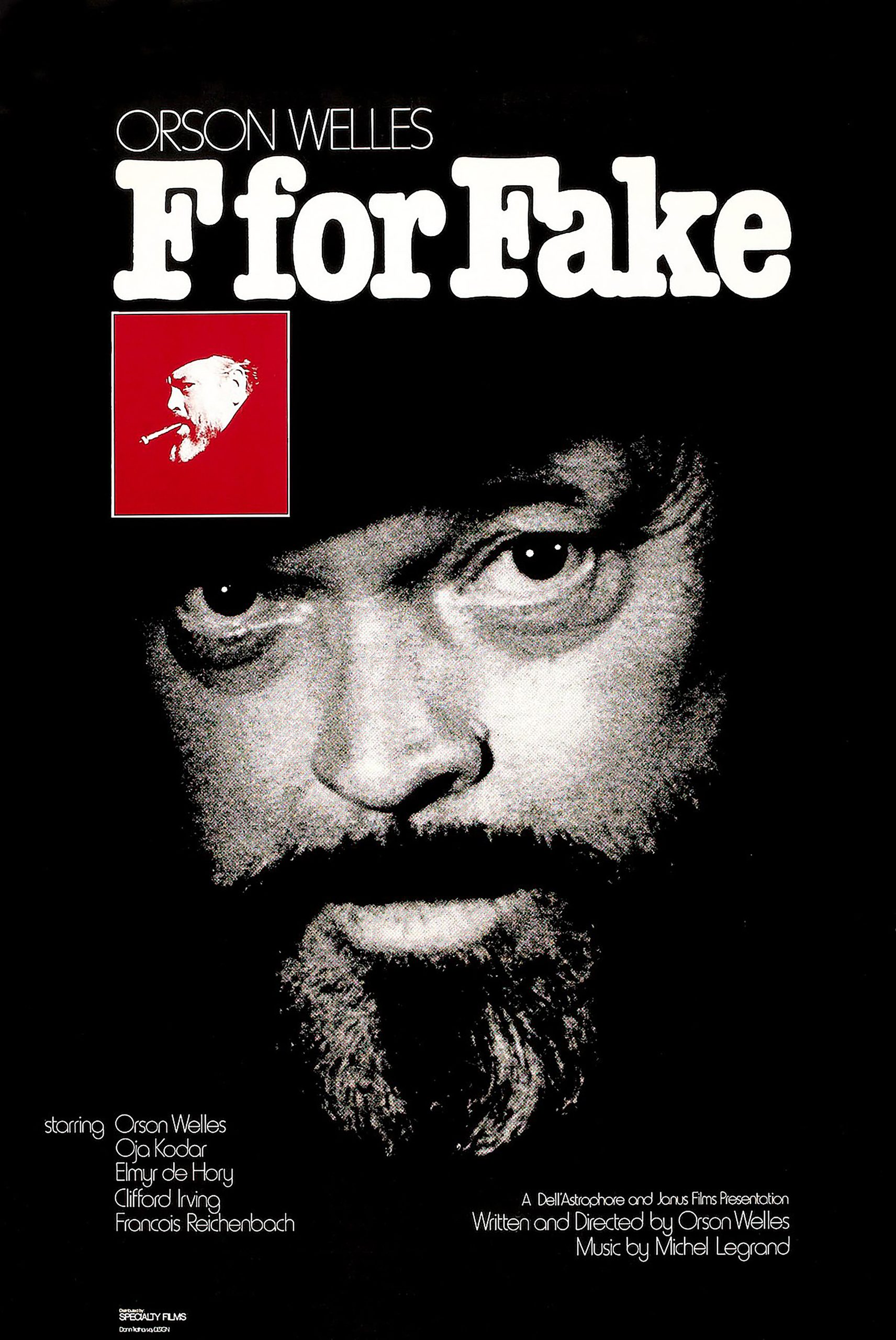

Nella sua ultima opera, Orson Welles si prende – o, meglio, si riprende – la libertà di beffare lo spettatore. Chiude così, con un cerchio ideale, la sua carriera di grande regista iniziata nel 1938 col grande inganno radiofonico de La guerra dei mondi. Da appassionato di illusionismo, Welles sapeva che la chiave per la buona riuscita di un numero consiste nel creare la giusta cornice all’interno della quale muovere con maestria le mani, le parole, le inquadrature, le storie.

F come Falso (F for Fake, 1973) è un finto documentario su una falsa biografia di un grande falsario di quadri, in cui si parla di pittura, del mercato dell’arte, di falsi e opere autentiche, di esperti inaffidabili e versioni discordanti di una stessa storia. Non a caso, quindi, è centrale il ruolo della cornice. Più precisamente, dovremmo parlarne al plurale, poiché esse, sovrapponendosi, creano una sorta dimensione metacinematografica.

Lo spettatore è risucchiato nel vortice della narrazione, nella storia del grande falsario Elmyr de Hory, del suo biografo Irving, dell’affascinante Oja Kodar e di tutti gli altri enigmatici personaggi. Il ritmo è sostenuto, a tratti frenetico. Il montaggio frantuma le immagini, le interviste, la realtà come un puzzle. Le parole di Welles – qui narratore – corrono, così come il tratto di Elmyr, il cui pennello nervosamente si muove sulla tela creando, in men che non si dica, falsi impeccabili. È la storia stessa di Elmyr a sfilacciarsi: più versioni della medesima vicenda si intrecciano, tra false testimonianze e omissioni, tra i punti di vista di tutti i personaggi e nessuna certezza sulla verità.

Tuttavia, qualcosa di vero si fa strada, un tema caro al regista: la critica ai cosiddetti esperti, accusati di avere una conoscenza superficiale dell’arte. Il loro mestiere, nato grazie alla libertà di esprimere un’opinione, ha fornito loro la possibilità di imporre un giudizio – e quindi un valore – alle opere. Come tiranni, essi stabiliscono cosa è arte e cosa non lo è. Ma chi è l’esperto? E chi è il falsario?, si chiede Welles. Emlyr può essere considerato un falsario se non ha mai firmato un falso? E se anche l’avesse fatto – come invece sostiene il suo biografo – perché non può essere considerato anche un grande artista? Tali riflessioni si sviluppano ulteriormente grazie alla vicenda del nonno di Oja, personaggio inventato. Non è forse vero che il falsario è unico come l’artista? Egli produce arte. E l’arte è reale, e dunque sempre vera, ma questi è comunque condannato a passare alla storia col nome di un altro.

F for Fake è un film sull’arte, ma è concepito come un numero di magia. Lo è per l’atmosfera, per il ritmo, per l’effetto sul pubblico. Il trucco alla base è molto semplice. Lo spettatore cinematografico, come chi assiste a un gioco di prestigio, si interroga su quanto e cosa di vero ci sia in ciò che sta guardando. Ma, in fondo, ogni volta che si siede in sala vuole essere ingannato. In questo fitto gioco di cornici siamo inoltre indotti a riflettere sulla potenza comunicativa del cinema. Dopotutto, il cinema stesso si relaziona alla pittura in quanto costituito da cornici. Tutto comincia con una cornice vuota: lo schermo spento. Durante la proiezione, però, cornici immateriche prendono vita, si inscrivono le une nelle altre, permettendoci di cambiare sempre punto di vista. Il cinema è lo scorrere di ventiquattro fotogrammi al secondo: quadri rettangolari di proporzioni variabili in cui è impresso ciò che si trovava di fronte alla camera al momento della ripresa. Ciò che vediamo può essere definito autentico?

Mentre il dibattito sull’autenticità dell’arte si rinnova a ogni sua manifestazione, l’ultima opera di Welles sembra ricordarci che il cinema – come medium – può essere inteso come una cornice di menzogna che permette a infinite storie di esistere al suo interno, dando loro la libertà di prendere mille direzioni possibili.